近五年来,学院主持承担国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目、工信部高质量发展专项、山东省重大科技专项等省部级科研项目以及横向合作课题150余项,授权发明专利100余项。面向大规模个性化定制的工业互联网平台、智能化医养融合服务平台等成果获得山东省科技进步特等奖、山东省科技进步一等奖、吴文俊人工智能科技进步一等奖等省部级以上科技奖8项,牵头和参与制订国家标准和团体标准5项,出版专著2部。部分研究成果在华为、海尔集团、潍柴动力、众阳健康集团以及公安、司法等政府部门实现了产业化应用和成果转化,为制造强国、网络强国和健康中国建设作出了贡献。自主研发的大数据智能处理平台,为威海校区自主研制的“威海一号、威海二号”卫星成功发射以及稳定运行提供了坚实的智能计算护术保障。

亮点成果

1. 智能制造新模式的赋能者,服务制造强国国家战略

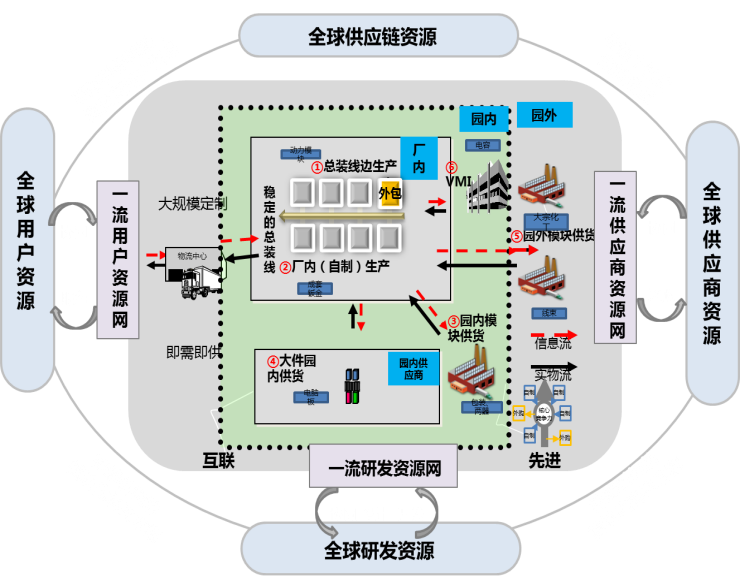

大规模定制化生产是一个跨企业、跨网络、跨系统,全流程、全周期端到端协同的复杂工业生态系统,作为未来“智造”的新模式已成为世界各国竞相布局的新赛道,也是我国制造强国建设的重要任务之一。我校研究团队在该领域深耕细作,提出了基于价值共创的大规模定制网络协同制造服务模式,解决大规模个性化定制多价值链协作形式多样、协同关系复杂、价值共创难等问题;研制了端边云融合的开放式制造服务平台,实现用户、企业、资源的人人互联、人机互联、机物互联和机机互联,解决多源异构业务、信息、数据和系统孤岛多等问题;突破了多源异构制造服务资源整合与智能协同调度优化技术,实现了跨企业全链用户、产品、服务、资源的快速搜索和供需精准匹配;率先研制了面向工艺理解和工序自动生成的工业机理大模型,在工业装备具身智能方面实现了“知识定义软件,软件定义设备”的原始创新。上述研究成果技术集成复杂度高,其中基于价值共创的大规模定制网络协同制造服务模式、全流程端到端数据集成与融合技术处于国际领先水平。成果应用于全国双跨平台首位的海尔卡奥斯平台,实现超14万家企业和近200万套设备的接入,沉淀工业模型3900余个,工业APP15000余个,聚集开发者17万余个。成果支持打造了海尔智家等6座“灯塔工厂”,获批大规模个性化定制系统与技术全国重点实验室,荣获2023年度山东省科技进步特等奖,中国电子学会科技进步二等奖。

2. 工业软件国产化的破冰者,服务制造强国国家战略

工业软件“卡脖子”是严重制约我国制造业高质量发展的关键问题。在汽车电子控制系统软件研发领域,美国PTC integrity软件形成了明显的垄断地位,严重影响了此类软件研发的项目管理和版本管理,进而制约了新型汽车发动机的研发与应用。我校研究团队在该领域深耕细作,通过与潍柴集团的深度合作,研发了完全自主可控的电控应用程序生命周期管理软件的国产化替代方案(ALM)。该软件基于容器计算和低代码开发技术,实现了整个电控产品开发生命周期中协调和管理与电控软件开发相关的所有活动和任务,包括需求管理、项目管理、配置管理、任务管理,集成管理,测试管理、变更管理、缺陷管理、硬件管理,质量管理,软件版本发布管理等。目前,该平台已在潍柴集团及下属企业,如亚星客车等,全面上线,实现了对美国PTC Integrity软件的全面替换,每年节省软件版权购买费用数百万元,避免了由于“软件断供”风险导致的经济损失。

3. AI赋能普惠型医康养,服务健康中国国家战略

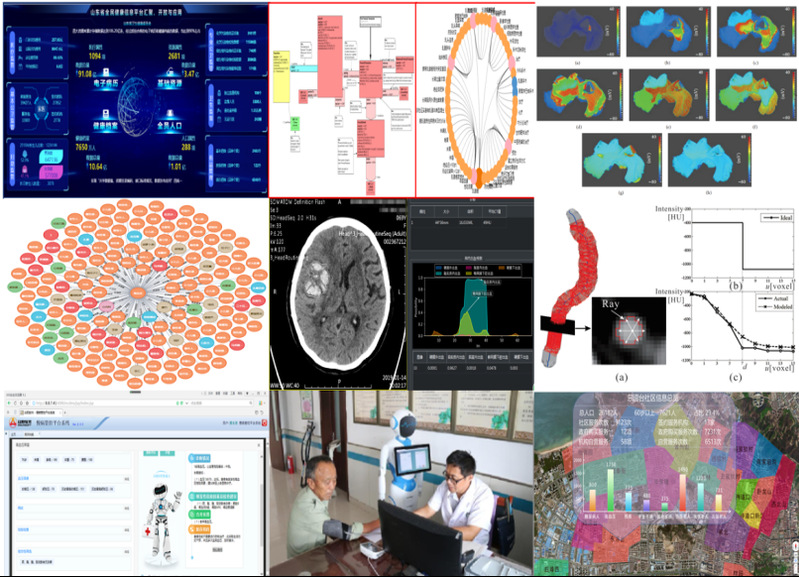

面向健康中国国家战略任务,我校研究团队针对医康养服务业务分离、服务资源分散、有效供给不足等问题,积极开展智慧医康养融合服务互联网平台技术的研究。提出了基于双边资源整合的医康养融合服务平台架构和基于“需求-服务”模式精准匹配的医养融合服务动态优化组合方法,研发了智能辅助诊疗与智能服务机器人,实现了医疗健康与养老服务的深度融合。通过和众阳健康科技集团有限公司的产学研合作,形成成果——“智能化医养融合服务平台关键技术及应用”,广泛应用于国内1000余家大中型医院、县市级区域医疗与养老服务机构,累计销售收入超20亿元,累计服务6亿余人次,覆盖约2亿人群,建立了基础资源、全员人口、居民电子健康档案、电子病历四大资源库,累计采集数据记录达到106.2亿条。上述成果技术集成复杂度高,整体技术达到国内领先,其中医养融合服务动态优化组合方法等技术达到国际先进水平。该成果获评2020年度中国人工智能学会吴文俊人工智能科技进步一等奖和2022年度山东省科学与技术进步奖一等奖。

4. 开辟网络安全新方向,服务网络强国国家战略

学校在保持原有的信息安全学科优势基础上,面向国民经济主战场,在社交网络、工业互联网、车联网等新型网络安全研究领域形成特色,完成相关方向的国家重点研发计划、国家自然科学基金、总装备部预研、工业互联网创新发展工程等国家级和省部级科研项目100余项。网络安全方向的科研能力得到社会认可,获批“山东省网络空间安全工程技术研究中心”、“山东省网络空间安全高校重点实验室”和“山东省工业网络安全重点实验室”等多个科研平台。研发的“涉诈金融交易网络分析工具”等5种软件列装公安部经侦云,与中国移动通信集团山东有限公司等联合研发的“电信网络诈骗行为识别项目”广泛用于通信行业主管部门,支撑封堵各类诈骗资源470余万个,为公安部门推送预警线索1870万余条,研发的车载网络安全组件累计装车达30余万套;受邀参加多项国家重大活动的网络安全专项任务,获中央网信办等部门致函感谢,为国家培养了一批亟需的网络安全实战人才。科研成果获得山东省公安厅科技进步一等奖、二等奖各1项、山东省科技进步二等奖2项。

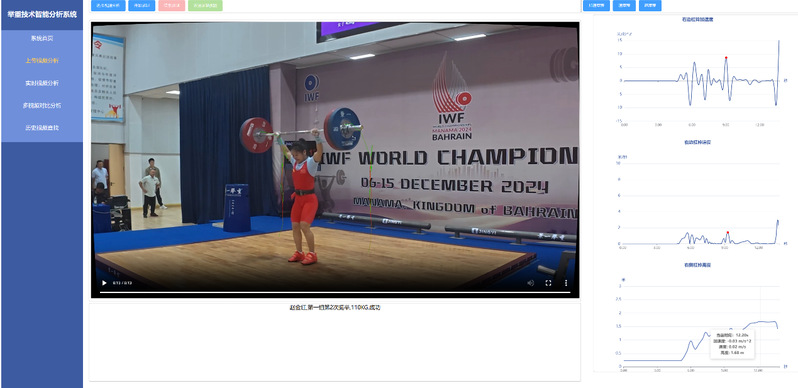

5. 科学打造“AI+体育”应用场景,服务体育强国国家战略

举重运动要求力量、技巧与精神的全面融合,但传统训练模式多依赖教练经验与运动员自我感知,难以精确评估训练成效。运动员在高强度训练中易受伤,特别是腰、腕、肩、肘等关节。比赛中,竞技状态、对手实力及环境等变量均影响结果。亟需引入科学化手段,优化训练动作与技巧,提升训练效率,减少伤害风险,并科学规划比赛战术。此举对增强运动员竞争力、确保训练安全及推动举重运动发展至关重要。通过对举重运动员在训练或比赛过程中采集到的视频进行实时智能分析,利用目标检测、目标跟踪、动作识别等视频分析技术对不同视角下举重技术动作和训练负荷进行实时监控与分析反馈,实现了杠铃轨迹的自动识别与关键点标识、杠铃质量的自动识别、举重专项动作的自动识别,完成对举重训练中专项动作、杠铃轨迹、杠铃质量、训练组数等关键参数的精确统计与多维分析。该技术优势在于无感运行,不干扰运动员的正常训练或比赛;另外,在数据分析方面表现出更高的精准度,分析结果呈现更为直观,涵盖维度更加丰富。举重技术智能分析系统一方面可科学辅助举重运动员日常训练,全时监测运动员日常训练,分析运动员专项训练动作的类别、重量、杠铃轨迹、训练次数及成功与否等信息,并生成训练报告,支撑运动员和教练员来有依据有目标的科学优化训练方案;另一方面,可支持举重比赛实时数据分析;在重要赛事中,实时分析并获取主要竞争对手的比赛状态,为教练优化比赛策略提供科技支撑。该系统已部署在中国举重福建马江基地,用于国家举重队的日常训练技术支持,受到举重奥运冠军和教练员的重点关注,并已获得国家体育总局、中国体育科学学会的科研项目连续资助,在迭代建设后可为中国举重队的训练与比赛提供智慧决策。

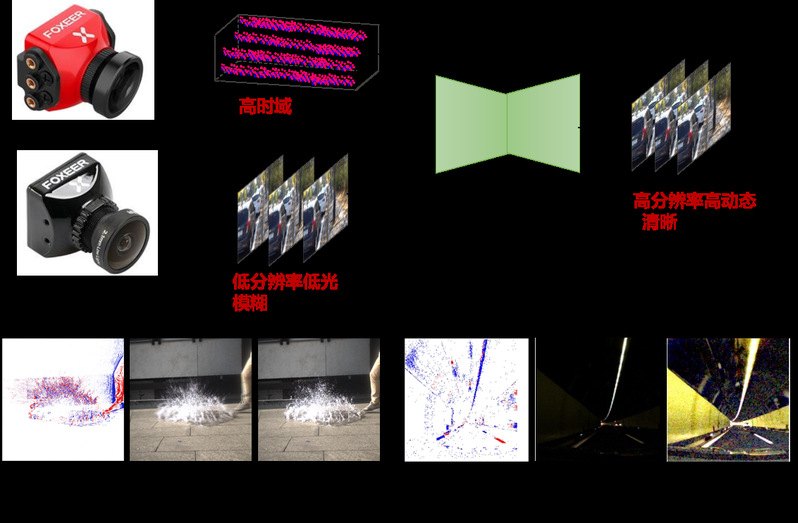

6. 聚焦尖端技术创新,神经形态传感器驱动高精度动态观测新时代

神经形态传感器凭借其异步事件驱动机制和卓越的高速动态捕捉能力,正在移动摄影领域引领技术革新。我校研究团队在该领域深耕细作,发表了多篇计算机视觉领域顶级期刊会议论文,为技术创新提供理论支持。传统可见光相机在低光照和高速运动等极端复杂场景下拍摄时,会出现亮度过暗和运动模糊等问题。现有方法难以同时处理这些退化,易产生伪影和时序不一致现象。为解决这些问题,我们团队提出了“基于频域扩散与时空注意力的低光照视频增强方法”,利用频域特性与自然图像生成先验结合形态传感器的高动态成像特征,实现亮度与清晰度的同步增强。此外,在高速运动场景下,传统RGB相机难以消除运动模糊。我们提出了“基于时空隐式表达的事件运动去模糊方法”,利用形态学传感器的高时间分辨率和高动态特性,通过尺度感知的时空特征聚合策略,融合不同时空尺度的事件数据,处理高速运动场景的运动模糊,显著提升重建视频的清晰度,实现高速、高动态视频数据的恢复和重建。通过与小米等手机制造商合作,将这些高精度动态观测算法融入手机摄影中,为用户提供了前所未有的动态捕捉体验及清晰成像效果。这些成就不仅展示了团队的技术实力和创新能力,也为推动相关产业升级做出了贡献。通过融合创新,事件相机不仅丰富了手机移动摄影功能,还促进了整个产业链的发展,如传感器制造、计算机视觉算法研发等。未来,我们将继续深化对新型神经形态传感器的研究,探索其在更多新兴领域的应用可能性,如无人机、自动驾驶和虚拟现实等。同时,加强与国内外企业的合作,共同推进神经形态传感器技术的进步与发展。

哈尔滨工业大学(威海) 计算机科学与技术学院(软件学院)